8月の下旬、勉強垢界隈の風物詩となりつつある社労士試験受験者たちの阿鼻叫喚😱

例年の合格率が5%前後の難関試験なだけに、試験の難易度も高いわけでありますが、それにしても至るところから厳しい胸の内が呟かれ、「手応えがあった!」というポストは皆無。

こんな状況なだけに「次」を諦める声、悩む声も散見されるのが毎年の光景です🥺

この記事は、そういった悩める方々が挑戦を続けるか否かを判断する材料、そして続ける場合に、自分の経験が少しでも参考になればと思いアップさせてもらいました。

社労士試験の阿鼻叫喚は何故毎年起こる?

冒頭記載の通り、社労士試験後の𝕏勉強垢界隈といえば、毎年のように阿鼻叫喚、難易度高すぎるーといった声が溢れかえります。

𝕏のトレンドにすらそれがまとめられ、不条理、不合理な試験の難易度への恨み辛みが溢れかえります。

その他の資格試験で、ここまでの声はあまり聞きません。

では、なんでこんな試験問題にしているのか。

結論は95%前後の人を試験から落とさないとならないからです。

社労士合格済みの者からしてみれば有り難いことですが、社労士業界の需要と供給じゃありませんが、このバランスがしっかり保たれてこそ、この資格の重みが増していくのは当然のことです。

ふるい落とすことを前提に作る以上、絶対基準を通る人が30%も50%もいたら社労士資格が軽くなってしまう。よってこの基準を通過できる人は2%とか3%とか相当程度低くなるように問題を設定し、後から「救済」することによって5%前後の合格率に保つ。そうする必要があるということです。

「今年の難易度半端ない」と毎年のように呟かれますが、それはある意味当たり前のことで、前年に出たような問題は対策が検討されます。そうすると、試験が意図する95%以上を落とす、ためには新たな難問が必要になるんです。

だから毎年初見の問題が出て阿鼻叫喚する、これはある意味社労士試験の宿命です。

また仮に、社労士資格がその年の試験の上位5%を合格するシステムとします。こういうルールにしていれば、そこまで難しい問題とせずに、試験が終わった後に皆が「あれ?いけるかも?」ぐらいの難易度にしておくことも可能になります。

でも実際には上位5%しか受からないので、一つのミスが致命的になる、行ける!と思っていても100点取るぐらいじゃないと合格できない試験になります。

大学受験でもよくある、手応えのない大学に受かって、手応えのある大学に受からないってやつです。

で、社労士試験は前者、ほぼ全員が手応えのない阿鼻叫喚試験システムを採用しているってことです。

社労士試験に決定的に向かない人

これは私見ですが、この阿鼻叫喚試験システムに決定的に向かない人は「完璧主義者」です。

あとでも記載をしますが、この仕組みで合格をするために重要なことは、如何に苦手科目を作らず、網羅的に基礎を徹底的に叩き込み、それに関する出題は絶対に取りこぼさないということです。

阿鼻叫喚が常態化する試験難易度のために、各科目ごとに細部に入ろうと思えば幾らでも入れる論点があります。これらを全て抑えることは、常人の能力の限界を超えています。まずは基礎以外は捨てるぐらいのいい加減さが求められますが、完璧主義の方は、掘り下げるだけ掘り下げて、その科目に必要以上の時間を割いてしまい。結局身につくものも少ないという結果に陥ってしまいます。

捨てる勇気を持てるかどうか、これがこの試験の命運を分けるような気がします。

大事にすべき社労士試験の基本的学習スタイル

合格に向けて必要なことは、まずは「基準点割れ」というシステムがある以上、得意科目を作るよりも苦手科目をなくすこと。その方が優先順位が高いと理解した上で基礎学習に取り組むことです。

どんなに得意科目を作って総得点が増えても、1科目でも基準点が割れてしまえば、毎日救済を祈らざるを得ない状況に追い込まれます。

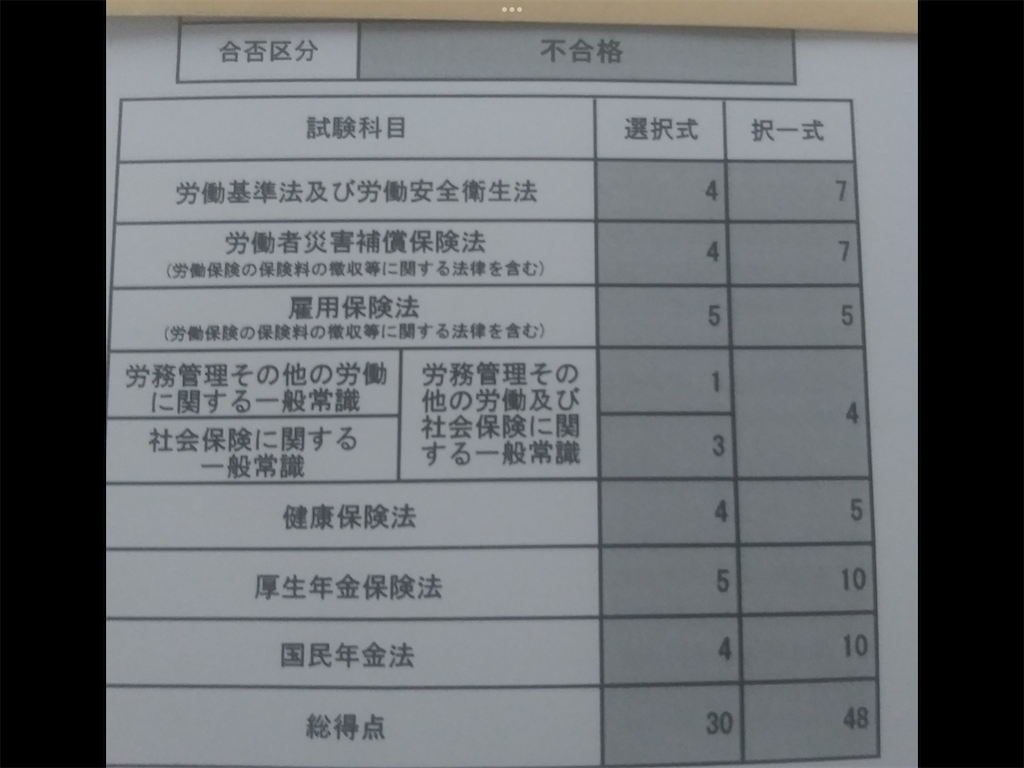

以下の画像は𝕏に投稿されたある受験者の不合格通知ですが、年金2科目の択一式は満点、でも選択式の労一が1点で不合格。この方は2024年で撤退を宣言されていました。

祈れるレベルであれば良いですが、それすらも下回るレベルになることも多いかと思います。

その上で、各科目の基礎を徹底的に叩き込む、繰り返し学習が大事だと思っています。

私はスタディングを使っていましたが、各予備校のテキストにしてもなんにしても、重要なものは(過去の試験でよく出ているもの等)は明示されていることが多いのではないでしょうか。

その重要度も踏まえた上で、各科目の基礎をしっかりと抑えまくることです。

捨て問と思えるものは毎年一定程度発生するのが阿鼻叫喚試験システムです。それらを冷静に見極めて捨てた上で、基礎で解ける問題に全集中する。それが大事な気がします。

ちなみに、自分は浮気をせずに2年間スタディングを活用していましたが、早苗先生が繰り返し基礎の大事さを教えてくださいました😢

1年目と2年目の勉強方法で変えたこと

自分は社労士試験2回目で合格をしましたが、2年目に勉強の仕方を変えたことが一つだけあります。

それは『必ず毎週すべての科目に触れること』です。そしてそのために、必ず前日とは違う科目を勉強していました。

これは、苦手種目を作らないことと共に、人間の記憶の忘却曲線を意識してのことです。

とことん頭の良い人は、各科目ごとに仕上げ、2周目、3周目と繰り返し勉強する方も多いかもしれません。でも凡人である自分は、2周目、3周目が回って来る頃には、その科目のほとんどが記憶に残っていない状態になり絶望的になります。

初学の時は、そういうもんだというコメントをよく見ましたが、自分の能力では無理だと思ったこと、やり方を変えないと結果も変わらないと思ったこと、以上から冒頭記載の勉強方法に切り替えました。

そうすることで、各科目の単元は違えど、頻繁にその科目に触れることになり、記憶の欠落を少なからず防ぐことにつながったと思います。

勉強時間「全集中」のススメとは

社労士試験には700時間から1000時間の勉強時間が必要と言われています。

私はこれは「1年で」と思っています。

上にも記載した忘却曲線のことを考えれば、1年で1000時間勉強する人と、2年で1000時間勉強する人では、圧倒的に1年で1000時間が強いと思います。

数年間浪人生活を送っている方の中では、こうした時間の分散を起こしてしまっている人が少なくないのではと考えます。

当然ながら、家庭環境によって費やせる時間が異なり、資格試験勉強に大きなハンディキャップを負っている方も多いかと思いますが、おそらく普通に考えて、やっぱり集中的に取り組むことが『必要』だと思います。

有森裕子の言葉

女子マラソンで1992年バルセロナの銀、1996年アトランタの銅と、2つのオリンピックメダルを持つ有森裕子さんの言葉に以下のようなものがあります。

諦めなければ、いつか諦めた人を抜ける

社労士試験は毎年多くの挫折者を生んでいると思います。

でも自分は2年目の受験に際して、上記の言葉を思い出し、2年目の自分には初学者よりも上位5%に向けたアドバンテージがあると念じながら勉強に取り組みました。

そして勉強時間を緩めず、1年目と変えずに取り組むことで、結果として合格を勝ち取りました。

これは「運ゲー」かもしれません。でも自分の合格確率を高めたことは間違いないと思っています。

今後皆様どういう選択されるかはわかりませんが、引き続き社労士試験を目指す方を心から応援してこの記事を終わりたいと思います。